С началом компьютерной эры во второй половине XX века у архитектора появилась надежда отойти от кульмана и больше к нему не возвращаться, а работать с интерактивной визуализацией своего замысла на экране компьютера, доводя его до совершенства или, что было гораздо чаще, до параметров, заданных архитектору его начальством. Публично продемонстрировал такую возможность стажер Лаборатории Линкольна Массачусетского технологического института (MIT) Айвен Сазерленд, 25 лет от роду. За три года до этого он получил диплом инженера-электронщика в Калифорнийском технологическом институте, по семейным обстоятельствам переехал на Восточной побережье США, где ему нашлась работа в Лаборатории Линкольна MIT.

К президенту Аврааму Линкольну эта лаборатория никакого отношения не имела, это была лаборатория Минобороны США, созданная в 1951 году на базе MIT для реализации проекта «Линкольн». Суть этого проекта состояла в том, чтобы собирать в пункте командования ПВО данные от множества радаров с перекрывающимся покрытием, рассредоточенных по периметру США, для отражения атаки советских ядерных бомбардировщиков (так называемая система SAGE). Проект получил имя «Линкольн» по той же причине, по какой получила свое название «Операция “Ы”» из известного советского фильма – «чтоб никто не догадался» Например, предыдущий проект централизованного управления системой ПВО с помощью компьютера назвали «Чарлз».

Почему для проекта «Линкольн» был выбран MIT тоже понятно. Во-первых, руководитель проекта Уильям Лумис уже работал в MIT, а во-вторых, и это главное, военные выбрали MIT для решения своих high-tech задач еще в годы войны, поручив его ученым и инженерам создать авиасимулятор для обучения летчиков, а с появлением ENIAC озадачили их созданием подобного мейнфрейма, только не просто для расчетов больших массивов цифровых данных, а быстро реагирующего на изменения входных данных и выдачи новых целеуказаний. То есть интерактивного. Такой компьютер Whirlwind был построен в MIT, и в 1951 году успешно «успешно выполнил цифровое вычисление траекторий перехвата». Это был первый мейнфрейм с графический дисплеем (размер ЭЛТ-экрана 16 дюймов, разрешение 2048 х 2048 точек), снабженным световым пером, что позволяло оператору указывать на экране нужную цель.

В лабораторию Линкольна Айвен Сазерленд пришел в 1960 году, когда ламповый Whirlwind там уже заменили на транзисторный мейнфрейм TX-2. Он был построен в 1956 году, был более быстродействующим, с памятью на магнитной ленте и с ЭЛТ-экраном с рабочей площадью 7 х 7 дюймов (диагональ 25 см) и хорошим по тем временам разрешением. Работа стажера Сазерленда состояла в проверке и наладке его ПО. Но для карьерного роста ему, получившему степень магистра электроники в Калтехе, нужно было защитить докторскую (кандидатскую по-нашему) диссертацию. Темой этой диссертации он выбрал ПО, которое позволила бы оператору за пультом TX-2 рисовать на его экране всевозможные фигуры, видоизменять их и собирать их в конструкции. Это было то, что он назвал «Скетчпадом» (Sketchpad), в дословном переводе «Альбомом для рисования», только цифровым. В январе 1963 года он с успехом защитил в MIT докторскую диссертацию «Скетчпад: система графической коммуникации между человеком и машиной».

Обычно так и пишут, мол, Айвен Сазерленд взял и изобрел графическое ПО, ставшее в дальнейшем основой графического пользовательского интерфейса (GUI). Но, как говорится, взять бы он взял, да кто же ему бы дал. Хотя в начале 60-х годов приоритет от системы наземных радаров перешел к системе воздушного наблюдения «АВАКС», опекаемый Сазерлендом в MIT TX-2 как был, так и оставался в первую очередь компьютером военного предназначения, построенный на деньги Пентагона. Со стороны это выглядело бы как использование дорогого мейнфрейма не по прямому его предназначению, причем в личных целях – чтобы «остепениться». Тут требовалось иметь особое разрешение. Такое разрешение Сазерленд получил не от кого-нибудь, а от самого Уэсли Кларка, главного архитектора TX-2.

«Я хотел использовать компьютер TX-2 для своей докторской работы — того, что позже получило название Sketchpad, — писал Айвен Сазерленд годы спустя в автобиографии. — Я обратился к Уэсу Кларку и описал проект, который у меня был на уме. Он несколько раз затянулся трубкой, но молчал, поэтому я спросил, нужно ли ему больше времени, чтобы обдумать свое решение. Сделав еще несколько затяжек, он сказал: “Нет”. Мой удрученный вид, должно быть, заставил его быстро добавить, что его “нет” относится к времени на раздумья. А его ответом на мой план было “Да"». Потом, когда у них сложились дружеские отношения, Кларк то ли в шутку, то ли всерьез сказал, что он спроектировал TX-2 специально для «Скетчпада» задолго до того, как Сазерленд пришел в лабораторию Линкольна и был уверен, что рано или поздно к нему кто-нибудь придет, чтобы это сделать.

Сазерленд также вспоминал, что «несмотря на огромные физические размеры, TX-2 работал как персональный компьютер, пользователи сидели за консолью и отлаживали код или проводили эксперименты онлайн». Тут Уэсли Кларк не стал ждать, пока кто-нибудь придет и сделает ПК на базе его TX-2. И пока Сазерленд трудился на своим «Скетчпадом», самолично собрал первый домашний мини-компьютер - 12-битный LINC размером с кухонный шкаф, который принес Кларку премию «Пионер компьютерной техники», учрежденную в 1981 году Советом управляющих Компьютерного общества IEEE — «За создание первого персонального компьютера». Кларк стал ее первым лауреатом.

И наконец, Кларк позаботился о том, чтобы официальным научным руководителем диссертации Сазерленда стал профессор MIT Клод Шеннон, ныне известный в IT-истории как многодетный отец-основатель «теории информации», «информационной эпохи» и «искусственного интеллекта». Вообще-то Шеннон был математиком и специализировался в области криптоанализа, но уже тогда был известен не только в IT-сообществе, но и широкой публике как один из «20 самых важных для Америки ученых». За спиной такого руководителя соискатель докторской степени Сазерленд был как за каменной стеной.

Никаких новшеств в «железо» компьютера Сазерленд не вносил, пользовался только тем, что там уже было. А там в самом мейнфрейме была знакопечатающая ЭЛТ («харатрон») с трафаретом, позволяющим придавать электронному лучу форму самых разных графических символов, а в его периферии — световое перо с кнопочным блоком управления.

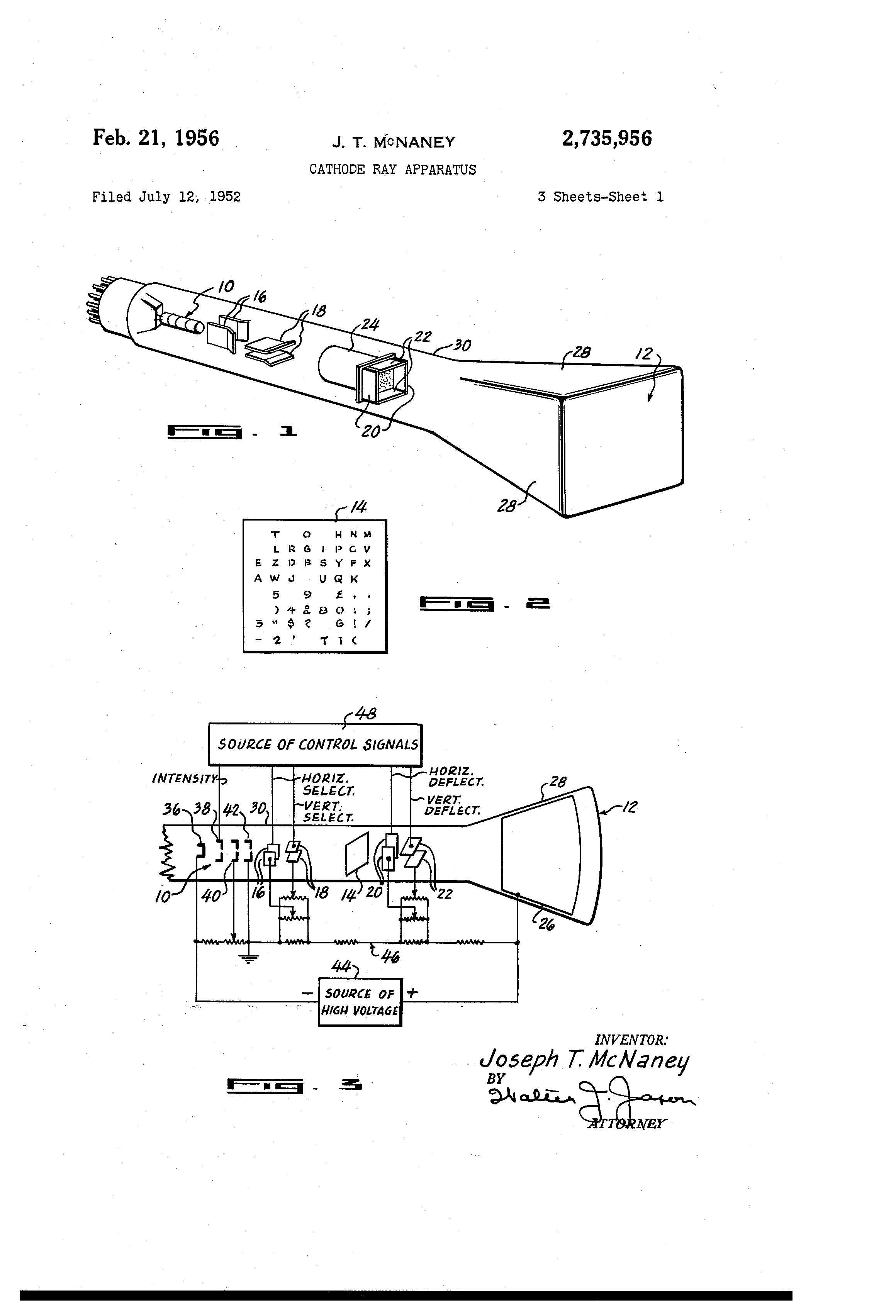

Подобные ЭЛТ появились в самом конце 1930-х годов (см. например, патент США №2267827 1941 года с приоритетом от июля 1939 года, принадлежавшим компании Bell Telephone Laboratories Inc.). Но в данном случае это был «харатрон», аналогичный описанному в патенте США №2735956 1956 года (с приоритетом компании General Dynamics Corp. от июля 1952 года), который, как было написано в патентной заявке, «при желании может быть сконструирован таким образом, чтобы обеспечить отображение, пригодное для непосредственного визуального наблюдения».

Что касается светового пера, то оно с 1950 года входило в комплектацию мейнфрейма Whirlwind, имело вид пистолета, называли его «световым пистолетом» (light gun). Его дулом тыкали в светящуюся точку на экране ЭЛТ, помечая таким образом конкретную цель для дальнейшего слежения на ней. Сконструировал такой пистолет технический директор проекта Whirlwind Роберт Эверетт, точнее забытые ныне инженеры Лаборатории Линкольна под руководством своего начальника Эверетта. Но у TX-2 световое перо уже имело классический вид стилуса со светочувствительным элементом на кончике, а управление им было вынесено с рукоятки «пистолета» Эверетта на панель из 15 кнопок управления. Изобретателя этого пера можно назвать точно, его сделал Бенджамен Гёрли, а детали его конструкции можно посмотреть в статье Гёрли «Световое перо для связи компьютера с оператором («Light-pen links computer to operator») в ноябрьском номере журнала Electronics за 1959 год.

С ним и работал соискатель докторской степени Айвен Сазерленд, обучая TX-2 рисованию. Что же касается Бена Гёрли, то он получил в свое время довольно широкую медийную известность не за свои многочисленные инженерно-изобретательские решения в области IT, а из-за обстоятельств его трагической смерти в стиле нуар. В ноябре 1963 года, когда Айвен Сазерленд уже защитил свою диссертацию и даже доложил ее в мае того года на Весенней объединенной компьютерной конференции в Детройте, Бен Гёрли был убит выстрелом из винтовки, когда ужинал с женой и детьми в своем доме в Конкорде, штат Массачусетс. Пуля пробила оконное стекло и попала ему в висок. Стрелял его коллега по работе.

Работал Бен Гёрли тогда уже не в Лаборатории Линкольна MIT. В 1959 году он ушел оттуда вместе целой группой своих коллег в Digital Equipment Corporation (DEC), где стал главным архитектором миникомпьютера PDP-1 такого же размера и такого же предназначения, как упомянутый выше LINC Уэсли Кларк. А когда PDP-1 в 1962 году пошел в серию, Гёрли опять поменял работу и стал вице-президентом компании Information International Inc., поставившей себе амбициозную цель создать компьютерную анимацию. По официальной версии стрелявший в своего вице-президента айтишник страдал психическим расстройством. Дело было громкое. Лично знакомый с Гёрли Джон Апдайк, на которого как раз в эти годы после романа «Кролик, беги» обрушилась всеамериканская слава, опубликовал в журнале «Нью-Йоркер» рассказ «Музыкальная школа», где весьма прозрачно намекал на адюльтерную версию трагедии.

В течение года с 3 до 6 часов утра (это было выделенное ему время работы над его диссертацией) Айвен Сазерленд с помощью светового пера Гёрли учил компьютер рисовать вертикальные и горизонтальные линии, углы, прямоугольники, многоугольники и дуги окружностей, перемещать их на экране, поворачивать так и эдак, растягивать и сжимать в любом направлении, не теряя их исходной топографии, обрезать и стирать лишнее и запоминать нужное, и т.д. Словом, строить довольно сложные фигуры и корректировать их в соответствии с замыслом оператора компьютера.

Патентную заявку на свой «Скетчпад» Сазерленд не подавал. Вероятно, по той причине, что его ПО работало только на TX-2, а для любого другого мейнфрейма пришлось бы вносить в него такие правки, что смысла в лицензировании патента Сазерленда не было. К тому же, почти сразу после защиты диссертации его призвали в армию, где он прослужил два года, дослужившись до звания первого лейтенанта и должности начальника Управления технологий обработки информации (IPTO) Агентства перспективных оборонных исследований (DARPA) МО США, а если говорить по-простому, то обслуживал очень дорогой и массивный мейнфрейм AN/FSQ-32. Патенты у Сазерденда появились тогда, когда он после армии, поработав пять лет доцентом в Гарварде, а потом в Университете Юты, основал вместе с тамошним профессором Дэвидом Эвансом компанию по компьютерной графике «Evans & Sutherland».

Кому интересно, могут посмотреть первые патенты этой компании 1972 года на имя Сазерленда (патенты США №3639736 с приоритетом от ноября 1969 года и №3684876 с приоритетом от марта 1970 года) и убедиться, что это всего лишь патенты на совершенствование программирования векторной компьютерной графики, основы которого он сам заложил в 1963 году. Интересны они, пожалуй, только списком процитированных в них патентов, из которого следует, что со «Скетчпадом» Сазерленда в 60-е годы уже успели вдумчиво поработать с полдюжины IT-компаний, в том числе IBM, мейнфрейм которой System/360 был доминирующим на рынке в 1960-х и 1970-х годах (80% в США и 70% в мире). С небольшим запозданием символьный дисплей со «световым карандашом» (как назвал это устройство назвал журнал «Техника – молодежи») появился и в СССР в 1969 году у ЭВМ МИР-2.

Идея цифрового «альбома для рисования» Сазерденда возбудила многих и в первую очередь его коллег по Массачусетскому технологическому институту, которым он охотно демонстрировал свои успехи по мере их достижения еще до окончания работы над своей диссертацией. На Весенней объединенной компьютерной конференции в Детройте в мае 1963 года было сразу три доклада о его «Скетчпаде». Один сделал сам Сазепрленд, пересказав свою диссертацию.

Еще один «Краткое изложение требований к системе автоматизированного проектирования» сделал профессор факультета машиностроения того же MIT Стивен Кунс, который рассказал, как он, используя Sketchpad Сазерленда на TX-2, за несколько часов решил несколько инженерных задач. «Это чрезвычайно гибкое и универсальное средство общения с компьютером на графическом языке, — докладывал профессор Кунс. — Сидя за консолью TX-2, я построил геометрическую фигуру, которая представляла собой кубический алгебраический многочлен. Детали этого рисунка не важны; принцип довольно прост и очень общий. Такую фигуру легко построить для многочленов любой степени, как для действительных, так и для комплексных значений коэффициентов и переменных. После построения можно манипулировать световым пером, и результирующее значение будет получено автоматически... Вторая задача заключалась в построении общей кривой второй степени на основе чисто геометрической конструкции. А третья задача была из тех, когда рисуется конструкция с шарнирным соединением, фиксируются определенные точки, прикладываются нагрузки, а затем автоматически рассчитываются прогибы конструкции и отображаются на экране вместе с численными значениями относительного удлинения каждого элемента».

Тема третьего доклада на этой конференции инженера факультета машиностроения MIT Тимоти Джонсона в присутствии, напомним, Айвена Сазерленда звучала и вовсе удивительно: «Скетчпад III: компьютерная программа для рисования в трехмерном пространстве». Коллега профессора Кунса по факультету машиностроения MIT Тимоти Джонсон сказал следующее: «Сильная зависимость машиностроительного проектирования от трехмерных объектов делает такое устройство неотъемлемой частью полной системы, которую я предлагаю... Хотя система Sketchpad III..., имеет много общих функций и процедур с Sketchpad мистера Сазерленда…, она расширяет графические методы с двухмерного до трехмерного измерения… Программа на данный момент почти завершена».

А теперь самое интересное. Спустя три года, в 1966 году, инженер-исследователь кафедры машиностроения Тимоти Джонсон перешел на кафедру архитектуры MIT, а точнее стал преподавателем на кафедре градостроения Школы архитектуры и планирования Массачусетского технологического института. Так сильно его зацепила трехмерное моделирование объектов на экране компьютера.

Впрочем, это было исключение. Время для архитектурного моделирования на экране компьютера придет гораздо позже. В начале 1960-х годов архитектор с помощью «Скетчпада» и даже «Скетчпада III» мог разве что спроектировать ассиметричную n-гранную пирамиду типа пирамиды Хеопса в деконструктивистском духе, или загнуть вверх края портика дорической колоннады, придав ей вид китайской пагоды, или сплющить с обоих боков здание с двухскатной крышей до готического облика, и т.п.

Другое дело классическое инженерное проектирование, например, машиностроительное, где рабочие чертежи не требуют шедевральных форм, а имеют одинаково унылый вид и для гениальных инженерных решений, и для рутинных производственных задач, потому что их не рисуют, их чертят. Возможность делать такие цифровые чертежи на дисплее компьютера и, не растолковывая их потом мастеру цеха, отправлять прямиком на станки с ЧПУ — трудно представить себе что-либо более желанное для инженеров-проектировщиков практически всех отраслей: от машиностроения до тех же IT-технологий.

Образно говоря, Айвен Сазерленд потер дисплей мейнфрейма TX-2 световым пером и выпустил на волю джинна, который получил имя CAD (Computer-aided design). По-русски это называется САПР — система автоматизации проектных работ (или система автоматизированного проектирования, или средства автоматизированного проектирования – тут вариантов много, но суть одна). Оставалось интегрировать САПР с ПО под названием CAM (Computer-aided manufacturing, или Computer-aided modeling, или Computer-aided machining — и тут названий одного и того же тоже хватает и по-английски, и по-русски) для автоматической генерации заданий для ЧПУ-станков. Что было сделано довольно быстро. А заодно был дан сильный импульс для разработки объектно-ориентированные языков программирования, ранним примером которых считается Sketchpad Сазерленда.

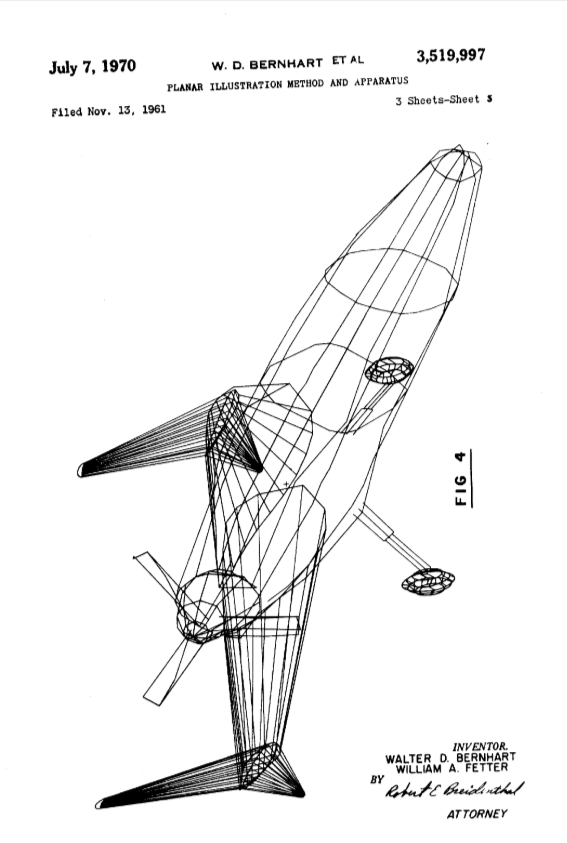

Возможности графического ПО Сазерленда, по его собственному признанию, были в этом плане ограниченными: «Для чертежей, которые передаются в цеха, лучше использовать обычную бумагу и карандаш». Более того, часто пишут, что Сазерленд был вовсе не первым. Мол, в Америке раньше него ПО для графического проектирования и моделирования разработал Уильям Алан Феттер из корпорации «Боинг» (патент США №3519997 1970 года с приоритетом от ноября 1961 года). Правда, ввод целеуказаний у него был с перфоленты, а не световым пером, да и чтение его патента вызывает невольные ассоциации с кривыми Безье.

В Европе в 1959 году, то есть еще до Феттера, независимо друг от друга инженер Поль де Кастельжу из компании «Ситроен» и математик из корпорации «Рено» Пьер Безье разработали каждый свое ПО графического дизайна для проектирования кузовов автомобилей. Потом с их использованием были спроектированы обводы корпуса «Пежо-204», ставшей во второй половине 60-х годов самой продаваемой малолитражкой во Франции. Но проиллюстрировать это патентами затруднительно, их то ли не было, то ли они до сих пор не оцифрованы. Говорят, что это было коммерческой тайной французских компаний.

Возможно, так и было, вопрос только в том, в чем же заключалась эта тайна, если она не раскрыта до сих пор. В прошлом году немецкий профессор Андреас Мюллер, много лет проработавшим IT-инженером в концерне Volkswagen AG и сейчас, на пенсии, попытался разобраться в судьбе тех первых французских САПР. До конца он так и не разобрался, но опубликовал выдержку из частного письма тех лет Поля де Кастельжу. «Я не только полностью отказался от надежды участвовать в обсуждениях, касающихся САПР, но и отказался от любых претензий, касающихся САПР, — писал де Кастельжу своему коллеге. — Из-за отвращения я пытался сбежать из этой клоаки, чтобы сосредоточиться на размышлениях, далеких от автомобильных проблем».

Но это история САПР-бизнеса, объем мирового рынка которого сейчас приближается к $10 млрд благодаря постоянно растущим инвестициям в оборонную сферу, строительство, производство и автомобилестроение, что стимулирует спрос на средства автоматизированного проектирования. И растет этот рынок, кстати, быстрее IT-рынка в целом. В том числе в нашей стране, где данная сфера пользуется господдержкой.

В общем, сначала был Евклид, потом Сазерленд, а потом патенты на САПР посыпались, как из рога изобилия, и поток их не иссякает по сей день, а только ширится. Известно также, когда на эволюционном древе CAD появился и пошел в рост побег CAAD (Computer-aided architectural design), ныне разросшийся, по оценкам рыночных аналитиков, до 40% мирового рынка САПР, то есть ориентировочно до $4 млрд в год.

Тут в начале, как полагается, было слово. В 1970-е годы вышли в свет сразу три капитальные монографии по основам цифрового архитектурного проектирования. «Геометрия среды: введение в пространственную организацию в дизайне» Лайонела Марча и Филипа Стедмана была опубликована в 1974 году в Лондоне (в ней 368 страниц). Там же в Лондоне в 1975 году вышла коллективная монография под редакцией Чарльза Истмана «Пространственный синтез в автоматизированном проектировании зданий» (356 с.). И в 1977 году в Нью-Йорке была издана книга Уильяма Митчелла «Автоматизированное архитектурное проектирование» (573 с.).

Книги были толстыми, но архитекторы читали их, что называется, в запой, и до конца 1970-х годов все эти три труды вышли вторым тиражом, переиздавались и потом вплоть до нулевых годов нашего века. Лишь один из их авторов — Лайонел Марч — был математиком, причем из числа вундеркиндов, государственную стипендию на обучение математике в Кембридже он получил по личной рекомендации Тьюринга. Но, защитив докторскую по математике, и он тут же устроился на работу в Центр архитектурных исследований Кембриджского университета. Остальные трое были профессиональными архитекторами с самого начала и до конца, только освоившие IT-премудрости общения с компьютером.

Все три книги описывали идеологию теории цифрового архитектурного проектирования, то, как должно быть и как, по мнению их авторов, непременно будет. В этом они, как показало время, не сильно ошибались. Например, Истман так рассуждал о пользе разработанной им в теории модели Системы описания зданий (Building Description System — BDS): «Большие затраты на проектирование, строительство и эксплуатацию здания связаны с использованием чертежей в качестве описательной документации здания. В качестве замены мы описываем разработку компьютерной системы, полезной для хранения и обработки проектной информации в деталях, позволяющей осуществлять проектирование, строительство и оперативный анализ… Важной особенностью модели BDS является ее способность генерировать и хранить чертежи. Используя эту единую базу данных, проектировщик может запросить любой план. просмотреть его в разрезе, перспективе и получить подробную строительную документацию высокого качества за короткий промежуток времени и по низкой цене. Все чертежи, созданные из одной и той же базы данных, будут автоматически согласованы... В дальнейшем компьютерная база данных на магнитной ленте будет полезна для оценки эксплуатационных процессов в здании, таких как циклы работы его оборудования. При соответствующей пометке дат эта база данных также будет полезна для последующих работ по реконструкции на протяжении всего срока службы здания». Тут впору поиграть в игру «Найдите 10 отличий BDS от BIM».

Не в обиду архитекторам будет сказано, но в 1970-е годы произошло еще одно событие, оказавшее влияние на теорию цифрового архитектурного моделирования. В 1979 году основатель и директор Нью-йоркского Института архитектуры и градостроительства и основоположник современного деконструктивизма Питер Айземан прошел курс лечения у психотерапевта и, по его собственным словам, «начал путешествовать по своему подсознанию, уходить в самоанализ и все меньше ориентироваться на рационалистические функции мозга», что «вызвало сдвиг» в его архитектуре.

Из его подсознания и подсознания его последователей (а его идеи были чрезвычайно популярны в те годы у студентов архитектурных вузов) всплывали архитектурные формы, напоминающие крышку капота «Пежо-204» до или после лобового столкновения — это в зависимости от замысла архитектора. Для таких архитектурных решений инструменты проектирования и моделирования в виде ПО Поля де Кастельжу и Пьера Безье уже давно были. Но теперь у программистов появился стимул дальнейшего их совершенствования. Что и было сделано. Сейчас шедевры этого проектного моделирования, напоминающие в ярости скомканной лист бумаги или одеяло, из-под которого только что вылез спавший под ним человек, красуются на всех континентах, кроме Антарктиды.

А уже в нашем веке один из самых известных и титулованных деконструктивистов Фрэнк Гери, считающий, что «в мире, в котором мы живём, 98% того, что строится и проектируется сегодня, — это настоящее дерьмо», организовал компанию Gehry Technologies, занимавшуюся инновациями в области архитектурного ПО и разработавшую Digital Project, который конкурировал с ArhiCAD и Revit (приложением для 4D-информационного моделирования зданий — BIM).

Но окончательно сформировавшаяся в 1970-е годы идеология архитектурного ПО имела своей целью компьютерную поддержку как раз тех 98% градостроительства, о который столь неодобрительно отзывался «суперархитектор», как его часто называют, Гери. На практике эта поддержка начинается в 1980-е годы. В ноябре 1982 года в Америке на очередной ежегодной компьютерной ярмарке-выставке COMDEX было презентовано ПО AutoCAD компании Autodesk. Это была универсальная САПР, вполне годная и для архитектурного проектирования на ПК. Тем не менее, в 1985 году у нее появилось приложение AutoCAD AEC Architectural, и все вместе это стоило тысячу долларов. В том же 1985 году AutoCAD стала за 3D. Но вот что интересно: ретроспективный анализ продаж все новых и новых версий AutoCAD, появлявшихся почти ежегодно, свидетельствовал, что большинство инженеров-проектировщиков до середины 1990-х годов предпочитали остаться в привычной им среде 2D, просто используя ПК как электронную версию своих чертежных столов.

В 1984 году в продаже появилось уже чисто архитектурное (во всяком случае по названию) ПО ArchiCAD, разработанное в Венгерской народной республике. Выпущенная три года спустя ее третья версия Archicad 3.0 сейчас расценивается историками IT-архитектуры как «одно из самых зрелых BIM-решений на рынке САПР» того времени. В те же 1980-е появилось еще несколько не столь медийно известных архитектурных ПО, а в 1990-е годы и в нашей стране тоже появились собственные наработки в области BIM-технологии, позволяющие корректировать проект как на этапе создания его модели, так в ходе его эксплуатации. Впрочем, обо всем этом написано очень много, и повторяться еще раз нет смысла.

Смысл, наверное, есть посмотреть со стороны на влияние инженерно-изобретательской мысли в области архитектурного ПО на саму профессию архитектора. Это влияние трудно переоценить. С 70-х годов прошлого века компьютер рассматривается уже не только как посредник в проектном процессе, а как генератор архитектурных форм, то есть как коллега-архитектор. И большего кошмара, чем возвращение к чертежной доске, современному архитектору едва может привидится.

А в ходе недавнего междусобойчика на одном из архитектурных форумов можно было прочитать любопытные мысли по другому поводу. В частности, такую: «Знание математики и умение рисовать — полезные навыки, но они не должны мешать вам стать архитектором. Ничего страшного, если у вас проблемы с математикой, просто будьте настойчивы, делайте то, что нужно, и вы сможете не оглядываться на математику до конца своей долгой и славной карьеры архитектора».

Иными словами, благодаря IT-инженерам и программистам у архитектора появилась уникальная возможность вернуться к своей профессии в ее исходном чистом виде, которая имеет три закона, сформулированные еще Марком Витрувием в I веке до н.э. — firmitas, utilitas, venustas, то есть прочность, польза, красота. Что касается прочности и утилитарности, то IT-инженеры и изобретатели освободили архитектора от особых беспокойств по этим поводам и продолжают это делать. Проблема в изящности и очаровании архитектурных форм (venustas переводится с латыни и так тоже).

Тут едва ли поможет даже ИИ, понятие красоты субъективное и подвержено изменениям во времени. Работает тут только «естественный интеллект» архитектора.